前段時間看到一篇文章,標題是「韓國

碳交易市場停滯」。我一看標題就不由得一驚,前段時間我還發文說韓國碳市一片大好號召大家一起去韓國炒碳的,怎么轉眼就停滯了。趕緊點進去一看,然后松了口氣,原來是說韓國碳市賣方都惜售,長期都沒有交易。我覺得把這說成是停滯有點勉強吧(之前我寫過類似的文章標題叫無量上漲),對于里面的內容也感覺哪里有點不對,因為現在是履約季理說再差也不能差到哪去啊,而且里面提到了碳期權,我記得韓國是沒有開放碳期權期貨類產品的,當時因為在出差,也沒時間確認一下。到了今天又有個朋友把這篇文章發給我,問問我的看法,我正好有時間,所以就去理了一下這篇文章的內容。

韓國近期市場數據

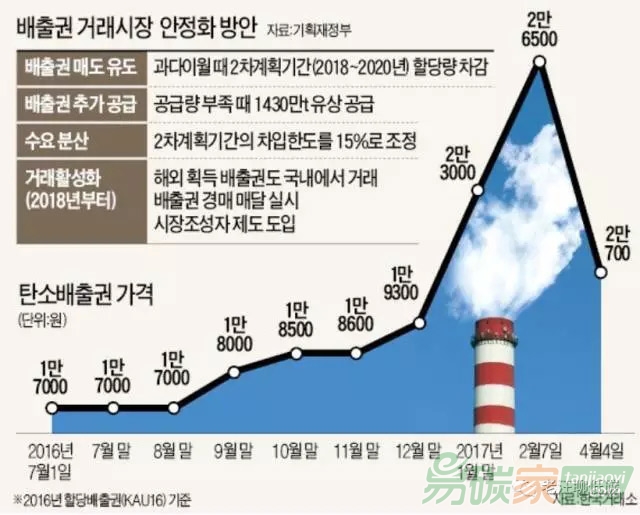

首先我去查了一下韓國最近的市場數據,下圖是韓國

碳市場目前的主要產品KAU16的數據:

從上圖可以看出,韓國的碳市場相對以前來說,最近不但沒有停滯,反而活躍了很多,可以說跟之前都不是一個數量級的,如果現在的市場叫停滯,以前的市場就只能叫沒開市了。而且價格從2月10日到達最高點26500以來(話說我之前發那篇「韓國碳價上天」的文章時正好到26000,難不成是我的文章把韓國碳價拉下來的?)一直處于下行趨勢,并不是文中說的上升,文中提到的4月5日的收盤價為28000,雖然沒注明產品名,我覺得應該就是KAU16。因為4月5日的KAU16的收盤價正好是「20800」,根「28000」數字上都對,只是「8」的位置變了一下。

相關報告

我再去查了一下文中提到的「韓國民族日報」的那篇文章,可惜的是中文版查不到,韓文版需要注冊而外國人注冊太麻煩,我就只能看個標題,標題原意是「

碳排放權或者不賣,或者買不到」,也沒說是交易停滯了。類似的新聞正好在4月6日的「韓國經濟報」上有一篇,標題叫「把剩余的

排放權年內賣掉」,因為是同一時間發布,主題差不多,我想內容也大致相同。我看了一下,里面的干貨還比較多,就趁此機會分享一下。

韓國配額惜售的原因

根據新聞報告,實際上韓國配額不足的企業只有239家,配額剩余的有283家,反而比配額不足的企業多,如果配額剩余的企業把剩余的配額全部賣出來實際供求關系是差不多平衡的,結果好話說盡,配額剩余的企業就是捂著配額不買,才導致連政府都著急上火。韓國企業配額惜售主要有以下3個原因:

1、政府已經定了基調配額無償發放比例會越來越小,企業為了防止以后買高價配額不敢把現在的剩余配額賣出。

2、韓國的補充機制(KOC)產生的

減排量掰著指頭都能數過來,而且預期未來基本也沒有可開發的資源,所以企業們對于通過配額置換來履約也不抱太大希望。

3、韓國的制度對于配額的儲存(banking)是無限制的,即無論你留多少配額到以后,都是可以拿來用的。

在這種情況下,對于配額剩余的企業來說,現在不賣確實是明智之舉。

這時候,政府出手了一攬子

政策,就是文章中提到的「一項穩定碳信用的計劃」(這才是重點),其計劃內容如下:

1、引導排放權出售:

過量儲存(第一履約期年平均排放的10%和2萬噸中的較低值)的量,在第二履約期(2018-2020)發放配額時自動在配額中扣除。

2、加大配額供應

在供應量不足時將啟動1430萬噸的有償配額拍賣(注意這個配額是政府早就預留的,沒有胡亂多發)

3、分散需求

第二履約期的拆借率提高到15%。(以前是10%,所謂拆借就是當年履約可以用之后年份的配額)

4、活躍交易市場(2018年后)

國外獲得的減排權可用于履約、每月都進行配額拍賣、引入做市商制度。

這一攬子措施下去相信對提高市場活躍度應該會起很大作用,不過里面并未提及期權期貨什么的,也不知道我沒看到的那篇文章是不是有。這里又提到了國外獲得的減排權可用于履約,這個是與我們息息相關的事情,關于這一條的細節怎么敲定我一直在打聽,目前還是個變數,有一說是必須韓國控股的海外企業投的減排項目才能用于履約,又有一說是只要韓方參股,所持股份對應的減排量均可以用于履約,在韓國的小伙伴們告訴我在4月底可能就會敲定這些細節,假如中國的項目有機會賣到韓國的話,那么我們…………