在大部分人的認知中,基本上都不會否認森林對環境有益,畢竟森林可以提供大量的好處,而且地球陸上生物的多樣性主要存在于森林中。不過,鑒于政府、企業和非營利組織的推動實施的緩解氣候變化的計劃越來越宏大,一些科學家提醒不要把森林當做抵御氣候變化的不二法門,因為目前對森林的理解還不夠透徹。

在有關應對氣候變化的報道中,人們對森林作用的討論越來越多,甚至出現分歧。在早期,各國還沒有注意到“溫室效應”

問題的時候,對于荒漠化嚴重的國家來說,“植樹造林”增加林地面積,主要是應對土地荒漠化的挑戰。而到了上世紀90年代,氣候問題引起了越來越多的關注,此時的森林被賦予了另一層含義,即減緩氣候變化。因為,通常意義上森林不但可以防止水土流失,還可以通過光合作用吸收溫室氣體二氧化碳。

在近期的一些研究和報道中,對于森林的作用產生了對立的爭論,在減緩氣候變化作用方面,有學者認為森林雖然能通過光合作用吸收二氧化碳,但是也可以吸收更多的光線,使得地表溫度升高。而在防止水土流失方面,國外相關媒體報道也對中國在干旱地區的“植樹造林”活動產生質疑。有關這些爭議的真實情況究竟是什么?

“植樹造林”緩解氣候變化 科學家之間存分歧

今年7月,瑞士科學家在美國《科學》周刊上發表了一篇題為“The global restoration potential”文章,指出對抗全球氣候變暖的最有效的辦法就是“種植大量樹木——1萬億棵甚至更多。

截圖自《科學》周刊官網

研究人員稱,這些新樹在幾十年里可以從大氣中吸收近7500億噸導致溫室效應的二氧化碳,這大致相當于在過去25年排放的碳污染總和。文章的作者之一、蘇黎世聯邦理工學院的氣候變化生態學家托馬斯·克勞瑟(Thomas Crowther)表示:“這是迄今為止最廉價,也是最有效的氣候變化解決方案。”

在此之前,2011年,美國農業部林務局的研究人員領導的一支國際團隊得出結論:全球范圍內的森林是一個巨大的

碳匯,它們通過光合作用和林木生產所吸收的碳多于其通過呼吸和腐爛所釋放的碳。

但對于植樹造林是否有助于緩解“溫室效應”,也有一些科學家提出不同觀點,他們認為森林對于氣候變化的影響非常復雜且具有不確定性。

同樣在今年1月15日,《自然》雜志刊出一篇題為“How much can forests fight climate changge ”文章,稱樹木可能并不是解決氣候變化的有效方案,森林的這種變暖效應可能會部分或完全抵消其帶來的冷卻效應。

截圖自《自然》雜志官網

該文章指出,并不是所有的森林都具有降溫作用,幾十年來,研究人員一直都知道樹葉吸收的陽光要多于其他類型土地(如田地和裸地)覆蓋,森林會降低地球的表面反射率。簡單來說,森林會吸收大量的光線,引起溫度升高。這種效應在高緯度地區、山區或干燥地區尤為明顯。

曾就職于耶魯大學的大氣化學家Nadine Unger認為,森林使氣候冷卻或變暖的效應存在巨大不確定性,在這種情況下,把植樹當作一種抵御氣候變化的策略是有風險的。砍伐森林將封存的碳釋放出來,也增加了地表反射率,促進氣候冷卻,這與我們通常的認知相反。另外,森林釋放的某些化學物質對升溫與降溫的作用還有待進一步研究。

不過,在Unger教授相關的論文發表后,30位森林科學家在環境新聞網站Mongabay上做出聯合回應:“我們強烈反對Unge教授的核心觀點”。

REDD機制逐步發展 國際公約承認“森林儲碳”作用

通常溫室氣體

減排主要通過兩種途徑,即減少排放和促進吸收。前者著重于減少化石燃料燃燒中產生的溫室氣體排放量。后者著重于利用森林、海洋等吸收溫室氣體。通過對森林等生態系統的保護和建設,來抵消溫室氣體排放。基于后者的理論,也就形成了當前國際上推行的REDD機制。

REDD是一項為“發展中國家提供援助資金,以減少其對森林的濫砍濫伐”的國際金融獎勵機制。在歷屆的氣候談判中森林的固碳屬性是得到認可的,這一點從REDD的逐步發展路徑也可以看得出來。

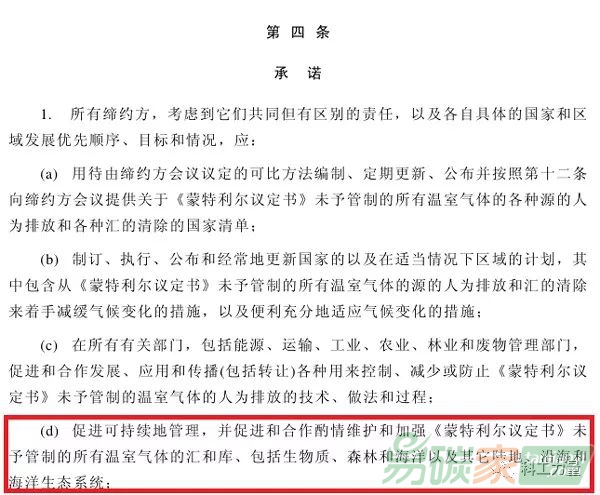

聯合國1992年通過的《聯合國氣候變化框架公約》(以下簡稱《氣候公約》)就確認了碳匯(森林的碳儲功能)在氣候變化中的地位。公約的第四條第1款(d)項就規定“促進可持續地管理、并酌情維護和加強《蒙特利爾議定書》未予管制的所有溫室氣體的匯和庫,包括生物質、森林和海洋以及其他陸地、沿海和海洋生態系統”。已經原則性的涉及森林儲碳作為吸收溫室氣體的地位。

《聯合國氣候變化框架公約》第四條第1款(d)項

作為《氣候公約》的補充量化,《東京議定書》又給出了一些與“森林儲碳”相關的細節措施,附件I國家(發達國家)可以在非附件I國家(發展中國家)實行造林或再造林項目,用項目產生的核證減排量抵消其在《東京議定書》所承諾的部分減排指標。

《氣候公約》和《東京議定書》中確認了森林的固碳功能,在2005年的蒙特利爾氣候大會上引入REDD機制,為了幫助減少發展中國家將減少森林砍伐,發達國家需要為發展中國家提供援助資金。各國普遍承認森林在溫室氣體減排中的作用。

最終在2015年12月巴黎氣候大會上通過的《巴黎協定》進一步從國際法角度確認了REDD機制的地位。《巴黎協定》作為巴黎大會通過具有法律約束力的文件,明確強調森林在減緩氣候變化方面的關鍵作用。

“植樹造林”防止荒漠化 需因地制宜

中國最早的“植樹造林”活動并非是應對氣候變化問題。早在40年前,中國就啟動了“三北防護林工程”,主要目的就是防風固沙、減緩水土流失和荒漠化,那時候“溫室效應”的議題還沒有進入公眾的視線。

中國已經斥巨資實施世界上最大規模的人工造林計劃——全球近三森之一的人工林目前種植在中國,而大多數造林工程在我國北方干旱和半干旱地區實施的,以緩解荒漠化和控制沙塵暴。根據第八次全國森林資源清查結果顯示,中國人工林總面積6933*104hm2,而造林

政策實施目標是到2050年使森林覆蓋率增加到26%以上。

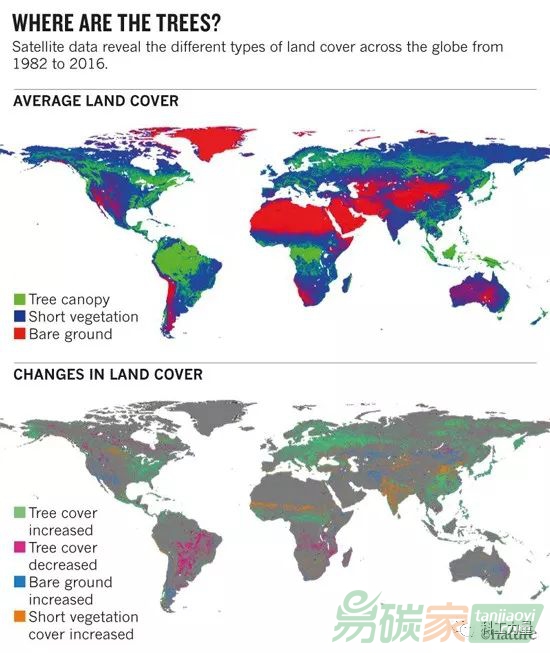

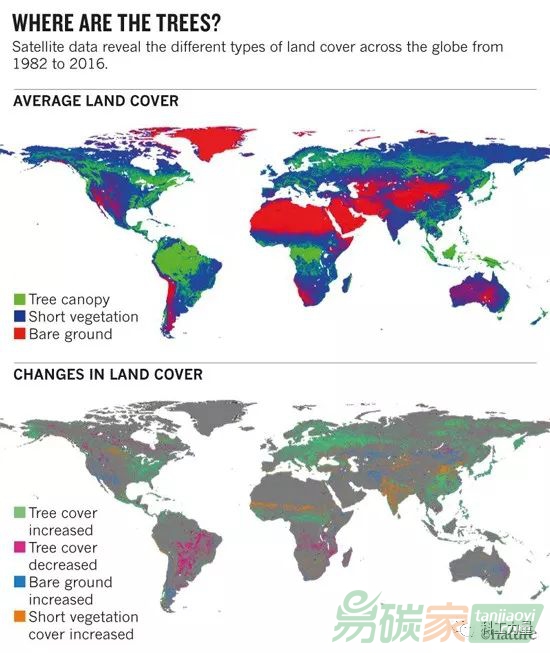

全球1982~2016年林地變化衛星數據圖 來源:《自然》雜志

但是中國“植樹造林”的效果近期在網上也引起大量的討論熱度,今年9月24日一篇來自英國《自然》雜志的文章,質疑在全球變暖的大環境下,中國西北部大規模植樹活動“可能會加劇水資源短缺”。

《自然》雜志稱,作為對抗沙漠擴張行動的一部分,中國過去40年種植 了數十億棵樹,其中大部分是在中國北部。這些樹確實阻擋了沙漠的擴張,但是一些科學家擔心 ,這種種植可能會加劇水質資源短缺。許多樹并非原產于種植它們的地區,而且把它們種植在全球變暖而雨量較少的區域,會消耗很多水。

該雜志提到的“樹木消耗很多的水”問題就涉及植物的蒸騰作用,簡單來說,植物生長需要從地下汲取水分,而這些水分會因為“蒸騰作用”返回大氣中。一些研究結論認為,森林通過蒸騰作用,可能會減少全球很多地區的地表徑流或者地下水,這對于干旱地區來說,可不是一個好預兆。所以《自然》雜志質疑,中國在西北植樹可能加劇水資源短缺。

實際上,關于西北干旱地區“植樹造林”是否“耗水”問題,中國有關學者也在很早就展開相關研究。2011年在國際著名地學期刊《Earth-Science Rexiews》上,一篇名為《Excessive reliance on afforestation in China's arid and semi-arid regions: Lessons in ecological restoration》文章就指出,中國西北干旱地區植樹造林需要因地制宜,選擇灌木草本或原生植物環境改善。

中國學者早已有研究,并發表于《Earth-Science Rexiews》期刊上

該文指出在西北干旱地區,當本地原生植物被外來喬木或灌木替代,外來植物的根系會深入地下水汲取水分,導致地下水下降,土壤的水分降低,使得原生草本植物難以生存,導致其死亡。而外來喬木或灌木因為蒸騰作用,還會加劇這個地區的水分流失。所以“植樹造林”需要因地制宜。

此前,造林政策的實施者可能傾向于生長周期快速、生命周期短、能迅速提供短期收益的樹木或灌木。但《自然》的報道中提到,國家林業局已經認識到在干旱地區植樹造林的一些缺陷,近年來,林業局和地方政府已經轉向種植需水量較低的灌木。

中國“植樹造林”行動 已走向科學規劃

自1978年以來,三北防護林計劃在中國北方三十個省、市、自治區種下了660億棵樹。NASA的衛星數據顯示,盡管中國的植被面積僅占全球的6.6%,但是2000-2017年間中國的葉面積增長卻占到同期全球增長的25%,其中一大部分是森林的增加帶來的。

面對沙漠的擴展,中國的“植樹造林防沙工作”已并非簡單的種樹。以騰格里沙漠為例,到上世紀初,在該沙漠前沿建起了一個由固沙防火帶、灌溉造林帶、草障植物帶、前沿阻沙帶、封沙育草帶組成的“五帶一體”治沙防護帶。

同樣,沙漠治沙工作也需要考慮經濟效益,并非是漫無目的,被聯合國認可的

寧夏中衛市的治沙工作就是其中一例。

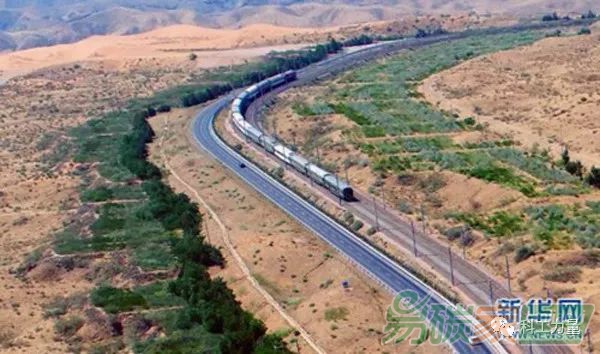

一列火車行駛在穿越騰格里沙漠的包蘭鐵路上,在鐵路沿線,利用草方格與低矮灌木搭配,進行固沙護地 來源:新華網

寧夏銀南地區的東西兩面都被沙漠包圍,但只有西側的中衛市在花大力氣治沙,為什么?因為一條鐵路線——包蘭線自中衛市而過,這條路線對西部的貨運極其重要,其中衛段穿過騰格里沙漠。沙漠中的鐵路會受到風沙的嚴重影響,中衛的治沙工程以包蘭線為中心,沿線治理,為的是這條鐵路的通暢。

結束語

雖然森林相關研究對森林的理解還不夠透徹,科學家之間對于“森林是否能緩解氣候變化”存在還爭議,但是從聯合國不斷推進的國際氣候公約與協議看,各參與國對森林的固碳效果是認可的。而在“植樹造林”防止荒漠化方面,中國的經驗是走在世界的前列的。當然,這些經驗也是在不斷的實踐中獲得的,畢竟成功經驗的總結不是“一蹴而就”的。