近日

北京大雨,又讓大家把目光投入到對天氣氣候的關注上來,據悉這次持續性地、危機了我國南北大部分地區的降雨還是源于全球的“厄爾尼諾現象”。從剛入夏的南亞高溫,到現在國內的洪澇災害,氣候變化對世界經濟造成的影響巨大,本周二據聯合國研究結果顯示,截止到2030年其損失超過2萬億美元。

氣候變化對經濟的制約情況

結果顯示在東南亞,每年將有20%的工作時間因天氣炎熱而被迫縮短,而到2050年,這一數值將是現在的兩倍。在全球范圍內,43個國家將因生產力下降導致其國內生產總值(GDP)下降。這一現象主要分布在亞洲地區,包括印度尼西亞,馬來西亞,中國,印度和孟加拉國。據估算到2030年(見上圖),印度尼西亞和泰國的國內生產總值將下降了6個百分點,中國GDP將下降0.8個百分點,印度下降3.2個百分點。

報告還指出,我國和印度到2030年,經濟產出將因氣候原因損失4500億美元,在經濟富裕的地區,如日本、英國和美國,其受天氣炎熱的影響較小,比如美國的GDP才因此下降0.2%。當然,這也是相互作用的結果,正因為這些國家處在氣候變化影響不大的地區,經濟才不易受其影響,其良好的經濟現狀又保證了其更加完善的防災減災措施。

報告還預測到2050年,各大災害的頻率和強度都將加大,貧困地區的人受災將更加明顯。據統計1980年到2012年,世界約210萬的人口因21000起自然災害而喪命,包括洪水、泥石流、高溫、干旱、大風、火災。在亞洲和太平洋地區,從2000年至今,1215起自然災害已使12億人口收到了不同程度的影響。

新西蘭健康與環境中心主任Kjellstrom說:現在熱帶及亞熱帶的高溫氣候已經顯著影響了工人的工作質量和身體情況。因此需要更久的休息時間,這將成為未來經濟發展面臨的重要

問題。Kjellstrom同時指出,讓廉價的勞動力在惡劣環境下完成繁重的體力勞動,將產生人權、醫療、健康等諸多風險。

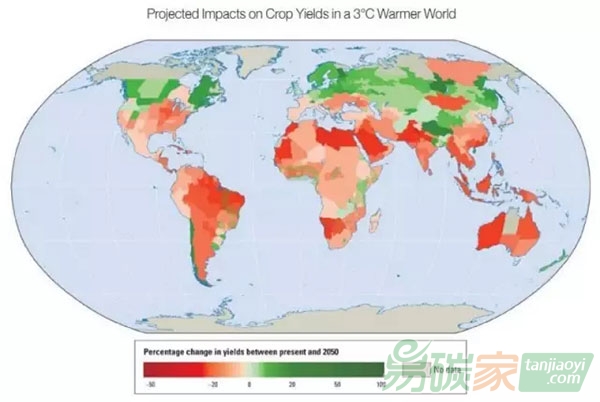

氣候變化除了帶來勞動力下降的弊端之外,最明顯的要數糧食減產。據聯合國預測(見下圖),氣溫上升3度,就將造成糧食大面積減產,圖中深紅色意味著減產量達到50%。

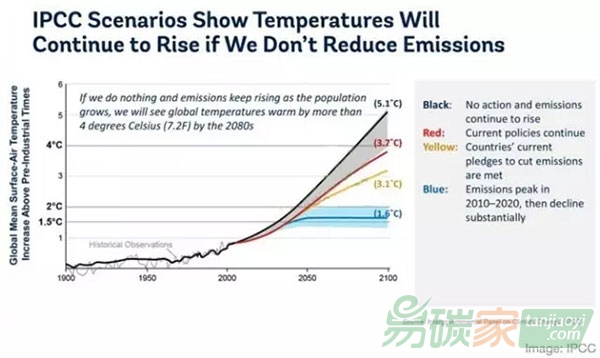

Kjellstrom認為當下最好的方法是各國加強全球變暖的治理措施。下圖的預測數據顯示,加強治理和無所作為間,全球氣溫能相差3.5度。這豈不是挽回了50%的糧食產量!

據IPCC數據預測(見上圖),從現在開始,如果我們不采取任何措施來抑制全球變暖,隨著人口的增加,到2100年氣溫將上升5.1度。如果以北京現在夏日35度的高溫計算,那時將達到40度,這還只是平均數值。真實情況還沒有那么糟糕,世界正在為此努力,目前我們把氣溫控制在了漲幅3.7度的范圍。

令人欣慰的是,今年4月全球175個國家簽署了巴黎氣候協議,目標是相比前工業水平,全球變暖應低于2攝氏度,并努力使變暖的溫度低于1.5攝氏度。但在今年的前三個月就打破了歷史記錄,創自十九世紀以來的最高紀錄。

從聯合國給出的數據可以看出,碳

減排將是繼水土氣污染之后,亟待解決的環境問題。隨著國家環保

市場的完善,也許在下一個五年計劃中,

碳減排將納入綠色可持續發展中的重要一環。