京都時代、后京都時代及我國碳交易市場

(一)京都時代

全球氣候變暖與二氧化碳

減排是21世紀人類面臨的最重要的環境

問題之一,從《聯合國氣候變化公約》到具備“聯合履約(Joint Implementation,JI)”、“清潔發展機制(Clean Development Mechanism,

CDM)”,“國際排放交易(International Emission Trade,IET)”三項靈活機制的《京都議定書》,都充分體現了國際社會對于控制全球氣候變暖的重視程度[1]。我國在2012年之前都無需承擔減排義務,我國

碳交易也僅僅是作為賣方將減排額賣給負有減排責任的發達國家,此階段被統稱作“京都時代”。

(二)后京都時代

自2012年后,二氧化

碳減排進入了“后京都時代”。2015年12月12日

《聯合國氣候變化框架公約》近200個締約方一致同意通過了具有新時代意義的《巴黎協議》。《巴黎協議》指出,各方將加強對氣候變化威脅的全球應對,把全球平均氣溫較工業化前水平升高控制在2攝氏度之內,并為把升溫控制在1.5攝氏度之內而努力。全球將盡快實現溫室氣體排放達峰,本世紀下半葉實現溫室氣體凈零排放。根據協議,各方將以“自主貢獻”的方式參與全球應對氣候變化行動。發達國家將繼續帶頭減排,并加強對發展中國家的資金、技術和能力建設支持,幫助后者減緩和適應氣候變化[2]。《京都議定書》只規定了發達國家在2020年前兩個承諾期的減排承諾,而《巴黎協定》包括了發達國家和發展中國家,對2020年以后全球應對氣候變化的總體機制做了制度性安排。我國在2013年全球二氧化

碳排放量占比約為29%,根據協定要求,我國要從“相對強度減排”逐步過渡到“碳排放總量達峰”,再到“碳排放總量絕對減排”。

世界范圍內為了降低碳排放,發達國家普遍采用建立國家或地區范圍內的碳

排放權分配制度,并建立相應的碳交易市場,通過市場機制實現對二氧化碳排放的整體把控[3]。在2015年10月29日召開的中共中央十八屆五中全會通過《關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》中也提出了要有效控制重點行業碳排放,建立碳排放權初始分配制度,培育和發展碳交易市場。中央也提出了要在2017年啟動覆蓋重要行業的全國碳交易市場(

鋼鐵、

水泥、發電、

化工、

建材、

造紙、

有色)。

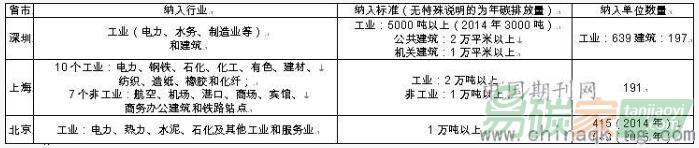

在鑒于國外發展

碳金融市場經驗基礎上,我國在2013年至2015年期間開展了“兩省五市”碳排放權交易試點工程。部分試點基本概況見表1。

表1 我國碳排放權交易部分試點概況

雖然我國七個碳排放交易試點已初具規模,但從其主要業務內容而言,尚集中于“CDM”(聯合國核準用于發展中國家抵消發達國家碳排放指標)項目與“

ccer”(國家核證自愿減排量)項目,此類項目主要集中在水力發電、太陽能發電、風電等清潔能源項目及綠色林業項目等。