2015-4-5 17:15 來源: 財新網(wǎng) |作者: 柴麒敏

二、工業(yè)化國家的能源和排放峰值比較

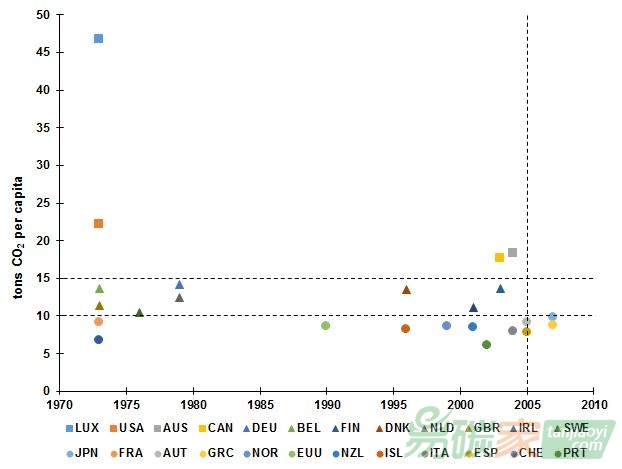

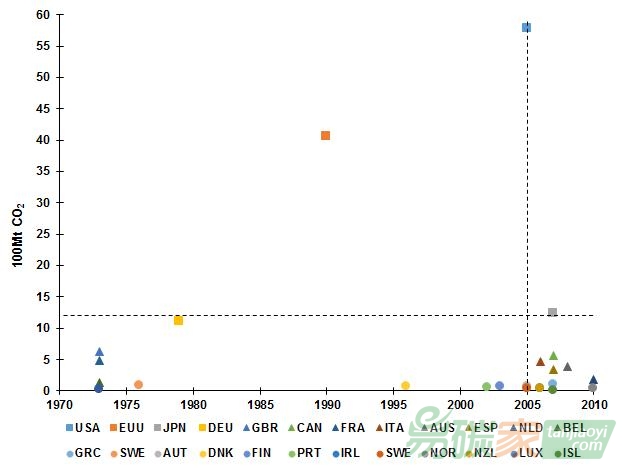

理解歷史是學習和進步的必修課程,工業(yè)化國家排放峰值到達的時間、水平和相關條件對發(fā)展中國家有借鑒意義。雖然《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第4條2(a)款要求發(fā)達國家在2000年使得二氧化碳和《蒙特利爾議定書》未予管制的其他溫室氣體的人為排放回復到1990年或更早前的水平,即要求達到總量峰值,但事實上仍有較多國家晚于2000年或至今仍未達到峰值。考慮到經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌國家的特殊性和數(shù)據(jù)的可靠性,僅以《公約》附件II工業(yè)化國家為研究對象,比較其化石能源燃燒所產(chǎn)生二氧化碳的排放峰值。從其典型性和代表性而言,24個工業(yè)化國家發(fā)展和排放模式可以分為三種:

(1)紅標模式,以美加澳為代表,人均排放峰值在15噸以上,排放總量峰值一般出現(xiàn)在2005年以后,且以不穩(wěn)定總量峰值為主(不穩(wěn)定峰值占其3/4),共4個國家;

(2)黃標模式,以德英比為代表,人均排放峰值在10噸以上,排放總量峰值一般自然出現(xiàn)在1970年代,且以穩(wěn)定總量峰值為主(穩(wěn)定峰值占其3/4),共8個國家;

(3)藍標模式,以日意西為代表,人均排放峰值在10噸以下,排放總量峰值一般出現(xiàn)在2005年以后,且以不穩(wěn)定總量峰值為主(不穩(wěn)定峰值占其3/4),共12個國家。

|

圖1 工業(yè)化國家人均排放峰值

|

圖2 工業(yè)化國家總量排放峰值